こんな悩みをスッキリ解消

- 車の購入を検討していて車にかかる税金を知りたい人

- 消費税増税による車関係の税金がどう変更されたか知りたい人

- 自動車税の税額や納付タイミングを知っておきたい人

車にかかる税金と言えば、自動車税を想像する人が大半でしょう。

しかし実は車にかかっている税金は多く、細かいものを含めると下記7種類もあります。

| 税金の種類 | 国税・地方税 | いつかかる税金か | 税額 |

|---|---|---|---|

| 消費税 | 国税 | 車両購入時・給油時 | 購入価格の10% |

| 環境性能割 | 都道府県税 | 車両購入時 | 軽自動車 0~2% 普通車 0~3% |

| 自動車重量税 | 国税 | 車検時 | 車両重量で異なる |

| 自動車税 | 都道府県税 | 年に一回 | 排気量で異なる |

| 軽自動車税 | 市町村税 | 年に一回 | 10,800円 |

| ガソリン税 | 国税 | 給油時 | ガソリン価格の約50% |

| 軽油取引税 | 都道府県税 | 給油時 | 1Lあたり32.1円 |

※2019年10月から開始された自動車の税制改正により自動車取得税は廃止され、環境性能割になりました。

この記事は、自動車に関する税金すべてを解説。

2019年10月から開始された自動車関係の税制改正についてもまとめています。

車の税金の種類と税額一覧

車は買うのも所有するのも多額の税金がかかり、全てきちんと納める必要があります。

ここでは車に関する税金を紹介していきます。

パンダ店長

パンダ店長| 税金の種類 | 国税・地方税 | いつかかる税金か | 税額 |

|---|---|---|---|

| 消費税 | 国税 | 車両購入時、給油時 | 購入価格の10% |

| 環境性能割 | 都道府県税 | 車両購入時 | 軽自動車 0~2% 普通車 0~3% |

| 自動車重量税 | 国税 | 車検時 | 車両重量で異なる |

| 自動車税 | 都道府県税 | 年に一回 | 排気量で異なる |

| 軽自動車税 | 市町村税 | 年に一回 | 10,800円 |

| ガソリン税 | 国税 | 給油時 | ガソリン価格の約50% |

| 軽油取引税 | 都道府県税 | 給油時 | 1Lあたり32.1円 |

まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長消費税【車両購入時・給油時】

消費税は誰もが知っている馴染みのある税金。

消費税はご存知の通り2019年10月から8%→10%に増税されました。

つまり車両購入時に車両価格10%が課税されます。

自動車取得税→環境性能割【車両購入時】

自動車取得税は車を買う時に納める税金。

ただし、2019年10月の消費税増税のタイミングで、自動車取得税が廃止され、環境性能割が新たに増えました。

環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。

詳細は下記の通り。

環境性能割の税率(乗用車の例)

| 燃費性能等 | 税率 | ||

|---|---|---|---|

| 自家用 | 営業用 | ||

| 登録車 | 軽自動車 | ||

| 電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |

| ★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | |||

| ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% | ||

| ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 2.0% | 1.0% | 0.5% |

| ★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 3.0% | 2.0% | 1.0% |

| 上記以外 | 2.0% | ||

※出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」より

また、自動車取得税が廃止により、自動車取得税のエコカー減税も無くなりました。

自動車重量税【車検時】

自動車重量税は車の重さに応じてかかる税金のこと。

車検時に2年分を支払う義務があります。

車検代に含まれていることが大半で、実は知らない間に収めているという人が多いでしょう。

自動車重量税の価格は以下の通りです。

| 車両重量 | 税額 | 13年以上の税額 |

|---|---|---|

| 軽自動車 | 6,600円 | 8,200円 |

| 0.5トン以下 | 8,200円 | 11,400円 |

| 0.5~1トン以下 | 16,400円 | 22,800円 |

| 1~1.5トン以下 | 24,600円 | 34,200円 |

| 1.5~2トン以下 | 32,800円 | 45,600円 |

| 2~2.5トン以下 | 41,000円 | 57,000円 |

| 2.5~3トン以下 | 49,200円 | 68,400円 |

自動車重量税も新車登録から13年が経過した車は増税となります。

軽自動車は20%、普通車の場合は39%も増税されてしまうのです。

パンダ店長

パンダ店長自動車税・軽自動車税【年に1回】

毎年、車を所有しているだけで掛かってくるのが自動車税です。

| 車の区分 | 総排気量 | 2019年10月以降 購入した車の税額 |

2019年10月より前 購入した車の税額 |

|---|---|---|---|

| 自家用乗用車(普通車) | 1L以下 | 25,000円 | 29,500円 |

| 1~1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 | |

| 1.5~2.0L以下 | 36,000円 | 39,500円 | |

| 2.0~2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 | |

| 2.5~3.0L以下 | 50,000円 | 51,000円 | |

| 3.0~3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 | |

| 3.5~4.0L以下 | 65,500円 | 66,500円 | |

| 4.0~4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 | |

| 4.5~6.0L以下 | 87,000円 | 88,000円 | |

| 6.0L以上 | 110,000円 | 111,000円 | |

| 自家用乗用軽自動車 | 660cc | 10,800円 | 10,800円 |

※2024年5月現在

自動車税については、説明することが多いため、後ほど自動車税のみに絞って説明します。

ガソリン税【給油時】

ガソリン税とは、正確に言うと「揮発油税」と「地方揮発油税」を合わせたものを指します。

税額はガソリン1Lあたり53.8円と定められており、ガソリン価格の半分近くを占めているのです。

その他にも「石油石炭税」「温暖化対策税」「消費税」が加算され、ガソリン1Lあたりの価格からすると約半分以上が税金なのです。

軽油取引税【給油時】

ガソリン税はレギュラーガソリンやハイオクに課される税金です。

ディーゼル車なら軽油を給油することになりますが、その際にかかるのが軽油取引税です。

軽油取引税は1Lあたり32.1円となっており、ガソリン税より若干安くなっています。

軽油の方が安いのはこのためです。

パンダ店長

パンダ店長自動車税とは「車にかかる税金」で年に一度支払う

毎年なんとなく支払っている自動車税ですが、これは地方税といって車が登録されている地域に収める税金なのです。

課税される条件は、「その年の4月1日時点でナンバーが付いていること」と非常にシンプル。

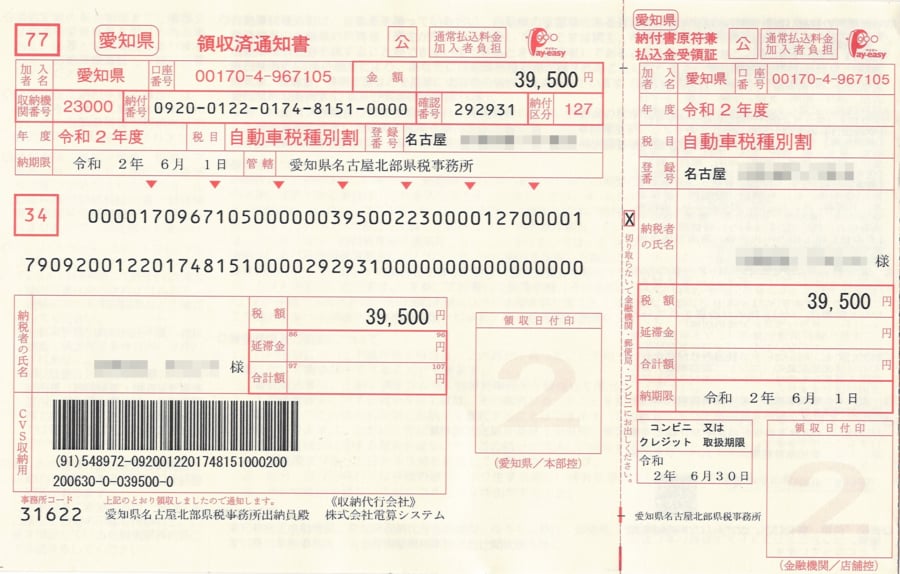

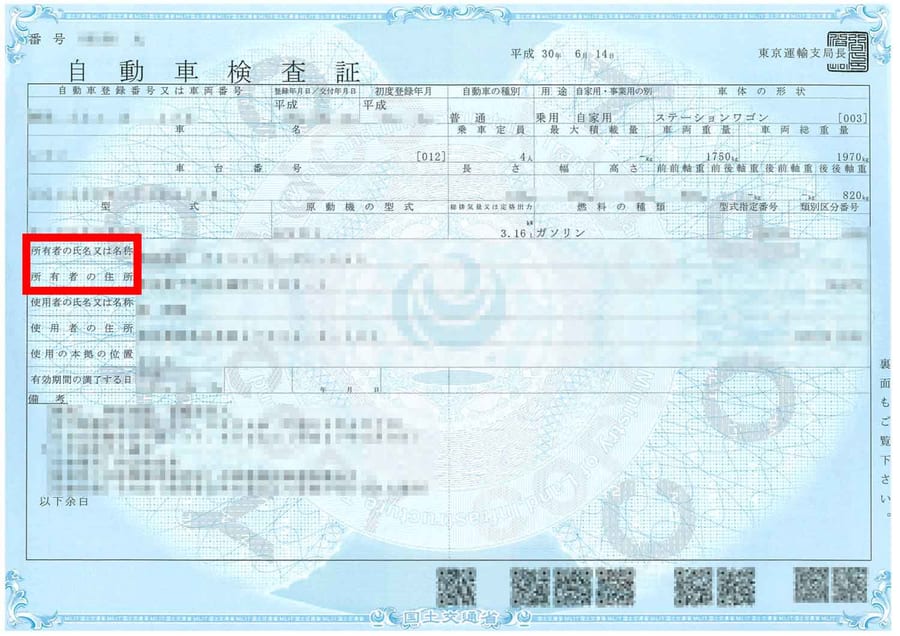

自宅に下記のような納付書が届くと思います。

車検が残っていて車の登録が生きている状態なら、排気量に応じた税金を収める必要があるのです。

パンダ店長

パンダ店長自動車税とは車にかかる税金ですが、支払う義務があるのは「車検証に記載されている所有者または使用者」となっています。

現金一括払いで買った人なら当然所有者は自分の名義になっているため、自動車税を収める必要があります。

ローンで買った車は所有者がローン会社となっていますが、使用者としてあなたが登録されているので納税の義務があります。

ただしリース購入した車に関しては、契約上リース会社が自動車税を支払うことになっている場合もあるのです。

パンダ店長

パンダ店長そんな自動車税については、2024年5月現在の最新の情報をお伝えします。

自動車税の支払い方法は4つ

自動車税の支払い方法は下記4つあります。

自動車税の4つの支払い方法

- 金融機関(銀行や郵便局など)

- コンビニエンスストア(セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマット、ミニストップ、ローソンなど)

- 県税事務所

- クレジットカード、スマートフォンアプリ(eL-QR(二次元コード)、eL番号やPayB、Pay-easy)

それぞれの取り扱いについては下記の通り。

| 納税方法 | 金融機関 ゆうちょ |

金融機関 ゆうちょ以外 (銀行など) |

コンビニ | 県税事務所 | クレジットカード | eL-QR(二次元コード) eL番号 |

PayB Pay-easy ネットバンク |

Pay-easy ATM |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| インターネット | – | – | – | – | 可能 | 可能 | 可能 | – |

| 24時間対応 | – | – | 可能 (店舗等による) |

– | 可能 | 可能 | 可能 | – |

| クレジットカード | 利用できない | 利用できない | 利用できない | 利用できない | 利用できる | 利用できない | 利用できない | 利用できない |

| 決済手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 領収証書 | 発行されない | 発行される | 発行される | 発行される | 発行されない | 発行されない | 発行されない | 発行されない |

| 納税証明書 | 発行される | 発行される | 発行される | 発行される | 発行されない | 発行されない | 発行されない | 発行されない |

| アプリ | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |

※2024年5月現在

PayBを使用した支払い方法やPay-easyを使用した支払い方法は下記を参照ください。

VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSなど主要なブランドは全て対応しています。

ただし、クレジットカードで自動車税を納付する場合は、決済手数料が掛かります。(※都道府県により手数料は異なる)

参考までに愛知県の場合は、下記決済手数料がかかります。

| 納税通知書の合計額 | 決済手数料(消費税込み) |

|---|---|

| 10,001~20,000円 | 160円 |

| 20,001~30,000円 | 240円 |

| 30,001~40,000円 | 321円 |

パンダ店長

パンダ店長注意:車検を6月上旬に受ける人のクレジットカード納付

クレジットカード納付の場合は、納付後に県税事務所が納税確認できるまで、約2週間かかります。

車検を受けるためには、必ず納付されている必要があります。

つまり車検を6月上旬に控えている人は、

- クレジットカードの納税以外で納付する

- 遅くても5月中旬頃までにクレジットカード納付する

ようにしてください。

なお、2016年頃までは車検を受ける際には納税証明書が必ず必要でしたが、今は電子確認ができるようになったため不要となりました。

2019年10月以降の新車は自動車税が引き下げられた

2019年10月1日から消費税が10%に増税されました。

そうすると自動車購入の費用は大幅に上がることになるため、代わりに自動車税を引き下げられました。

2019年10月1日以降に登録した新車は自動車税が安くなります。

まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長 まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長 パンダ店長

パンダ店長| 車の区分 | 総排気量 | 2019年10月以降 購入した車の税額 |

2019年10月より前 購入した車の税額 |

|---|---|---|---|

| 自家用乗用車(普通車) | 1L以下 | 25,000円 | 29,500円 |

| 1~1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 | |

| 1.5~2.0L以下 | 36,000円 | 39,500円 | |

| 2.0~2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 | |

| 2.5~3.0L以下 | 50,000円 | 51,000円 | |

| 3.0~3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 | |

| 3.5~4.0L以下 | 65,500円 | 66,500円 | |

| 4.0~4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 | |

| 4.5~6.0L以下 | 87,000円 | 88,000円 | |

| 6.0L以上 | 110,000円 | 111,000円 | |

| 自家用乗用軽自動車 | 660cc | 10,800円 | 10,800円 |

※2024年5月現在

まどか

まどか例えば新車のプリウス(Aプレミアム)を買った場合、消費税増税前後で38,102円の差が出ます(消費税増税分)。

その代わり自動車税は39,500円から36,000円に減税されるため、年間3,500円安くなります。

つまり10年以上乗る場合は消費税増税後に購入したほうがお得になるのです。

年間3,500円×11年=38,500円 > 38,102円 (プリウスAプレミアムが増税で高くなる費用)

パンダ店長

パンダ店長 パンダ店長

パンダ店長グリーン化特例で安くなる自動車税一覧表

グリーン化特例で安くなる自動車税は以下の通り。

なお、2021年4月からグリーン化特例は電気自動車限定になります。

| 自動車の燃費性能等 | 2019年4月から 2021年3月までの間に 購入した場合 |

2021年4月から 2023年3月までの間に 購入した場合 |

||

|---|---|---|---|---|

| 登録車 | 軽自動車 | 登録車 | 軽自動車 | |

| 電気自動車等 | 税率を概ね 75%軽減 |

税率を概ね 75%軽減 |

税率を概ね 75%軽減 |

税率を概ね 75%軽減 |

| ★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね 50%軽減 |

軽減なし | 軽減なし | |

| ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 税率を概ね 50%軽減 |

税率を概ね 25%軽減 |

||

※出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」より

グリーン化特例は、国が定める平成32年の燃費基準をどれだけ達成しているかで決まります。

基準を達成しているだけだと減税はなく、10%以上が上回って達成していると達成率により減税額が大きくなります。

最大では75%の減税となり、負担が大きく減ります。

パンダ店長

パンダ店長ただしこのグリーン化特例が使えるのは購入翌年の自動車税に限ります。

2回目からは普通の料金に戻るので注意しましょう。

パンダ店長

パンダ店長※2019年10月1日以降に登録された新車の場合

グリーン化特例については、下記記事に詳しく解説しています。

まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長新車登録から13年経過した車は自動車税が増える

新車登録から13年が経過した車に関しては、軽自動車は20%、普通車は15%、自動車税が増えてしまいます。

2024年5月現在は、13年超えの車は「2019年10月より前に登録された新車の自動車税」に対して増額されます。

| 車の区分 | 総排気量 | 13年未満の税額 | 13年以上の税額 |

|---|---|---|---|

| 自家用乗用車(普通車) | 1L以下 | 29,500円 | 34,000円 |

| 1~1.5L以下 | 34,500円 | 40,000円 | |

| 1.5~2.0L以下 | 39,500円 | 45,500円 | |

| 2.0~2.5L以下 | 45,000円 | 52,000円 | |

| 2.5~3.0L以下 | 51,000円 | 59,000円 | |

| 3.0~3.5L以下 | 58,000円 | 67,000円 | |

| 3.5~4.0L以下 | 66,500円 | 76,500円 | |

| 4.0~4.5L以下 | 76,500円 | 88,000円 | |

| 4.5~6.0L以下 | 88,000円 | 101,500円 | |

| 6.0L以上 | 111,000円 | 128,000円 | |

| 自家用乗用軽自動車 | 660cc | 10,800円 | 12,900円 |

まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長自動車税は納付書が届いて納税することになります。

もし届かなかった場合はどうすればいいのかをカンタンに紹介します。

自動車税の通知書が届かなかった場合の対処法

自動車税の納付書は車検証に記載されている住所に届きます。

つまり、引っ越しをして転居届を出しただけでは車検証の住所までは変更されていないのです。

自動車税の納付書を現住所に送ってもらうためには、以下2つの方法があります。

納付書の送付先住所を変える方法2つ

- 方法1.陸運局で車検証の住所を変更する

- 方法2.納付書の送付先住所だけを変えてもらう

最もシンプルな方法は、陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行って車検証に記載されている住所を変更すること。

とはいえ、平日の日中に陸運局に行き、「住民票・車庫証明・自動車税の納税申告書」を持参しないといけません。

車庫証明については下記記事でさらに詳しく解説しています。

非常に面倒で手間がかかる作業であることは間違いないのです。

パンダ店長

パンダ店長自動車税の納付書は各都道府県の県税事務所が送付しています。

車検証に記載されている住所の県税事務所に電話して、新しい住所を伝えればそこに納付書を送ってくれます。

そうすれば電話一本で対応が済むのでカンタンです。

パンダ店長

パンダ店長手放した自動車税の通知書が届いた場合の対処法

お伝えしたように自動車税は4月1日時点で所有者の方に課税されます。

仮に3月末に車を売却や下取りをしたとしても、移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)を3月31日までにされていないと、あなたの納税義務が発生するのです。

基本的には、売却や下取り先のディーラーや買取業者に納税証明書を渡せば支払いをしてくれます。

また、抹消登録を4月中に行われた時は、5月中旬ごろに1ヶ月分の税額の納付書が届きます。

まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長支払い後に廃車や売却すると還付される

自動車税は車を所有し続ける限り支払うことになります。

しかしその所有をやめた時、還付を受けることができるのです。

具体的には車を「廃車」した時は間違いなく還付されます。

パンダ店長

パンダ店長一番もったいないのが、抹消手続きを行わずに車を放置すること。

乗らない車に対しても、抹消手続きがされない限りは毎年自動車税の納付書が届きます。

車を処分する場合は、必ず抹消手続きを行いましょう。

抹消手続きの方法は下記記事をご確認ください。

自動車税の還付は、車を抹消してからおよそ1~2ヶ月後。

各都道府県の県税事務所から自動車税の還付に関する書類が送られてくるので、その書類に記載されている方法で自動車税を受け取ります。

還付が受けられる額は、年間の自動車税を12で割って計算し、廃車にした月から翌年の3月までの金額となります。

パンダ店長

パンダ店長また、買取店やディーラーによっては、残りの自動車税を計算して買取価格に上乗せしてくれることがあります。

ただし、大半の場合は戻る自動車税を含めた買取価格となっています。

まどか

まどか パンダ店長

パンダ店長自動車税の還付は登録車だけなので、税金が安い軽自動車は対象外です。

その点も注意して、車を手放す時期は決めましょう。

まとめ

- 自動車にはさまざまな税金が掛かっている

- 消費税増税のタイミングで自動車の税金が見直しがあった

- 自動車税が返ってくるのは車の抹消手続きや売却をした時