オービスを光らせてしまったらどうなるのか、意外と知られていません。

オービスは光らせてからが面倒で、さまざまな処分を受けます。

たった一瞬の出来事が、何ヶ月も自分を苦しめることになるので、車を運転するのであればオービス対策はしっかりしておきましょう。

この記事ではオービスの種類や撮影方法、実際にオービスを光らせてしまった後の流れを詳しく解説していきます。

いくらの罰金とどんな行政処分が下されるのかも取り扱っています。

この記事を読むだけで、オービス対策の全てがわかります。

少し長い記事になっておりますので、最初に要点をまとめておきます。

- オービスはレーダー式とループコイル式が主流

- 光らせると1ヶ月程度で出頭通知書が届く

- オービスは光らせたら免停確実

- 罰金は10万円以下

- 免停期間は最大90日

- 行政処分と刑事処分を受ける

- ナンバーを隠すのは違法

- レーダー探知機は合法

記事の最後には、オービスに引っかからないための便利なグッズも紹介しているので、絶対に見逃さないようにしましょう。

1分で分かる!オービスの概要

オービスの正式名称は「自動速度違反取締装置」と言います。

幹線道路や高速道路情に設置されている取締装置のことで、道路を走行する車の速度を自動計測しています。

オービスが設置されている道路の制限速度に対して、大幅な速度超過をしている車両とナンバープレートを自動で撮影しています。

取締に際して立ち会っている警察官はいないため、昼夜問わず24時間365日の取締が可能。

速度違反をしてしまった際に赤色のストロボが激しく点灯するため、運転手は速度違反をしたことが瞬時に分かります。

「オービスを光らせてしまった」と言うのはこのためです。

オービスは警察が管理しており、速度超過による事故を防止する目的で設置されています。

パトカーや白バイによる取締には限界があるため、機械的に取締ができる装置を設置することで事故の抑止効果が期待されています。

速度超過でオービスに撮影されると、そのデータは管轄の警察署に転送されます。

ドライバーの顔写真も撮影されているため、ナンバープレートから所有者を割り出して出頭命令を出します。

オービスの6つの種類とそれぞれの特徴

オービスと言っても全国の道路に設置されているものは1種類ではありません。

実はオービスにも種類があり、撮影方法やスピードの測定方法が異なるのです。

結論から言うとオービスは下記6種類が存在します。

最初にそれぞれの特徴を一覧にしてみましたので、ご確認ください。

| 種類 | レーダー式 | ループコイル式 | Hシステム | LHシステム | 移動式 | 新型小型オービス |

|---|---|---|---|---|---|---|

| レーダー探知機での検知 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 一部不可 | 可能 |

| GPSレーダー探知機での検知 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 2015年以降の機種で可能 |

| 測定方法 | レーダー | ループコイル | レーダー | ループコイル | レーダーまたは光電管 | レーダー |

| フィルム切れ | する | する | しない | しない | しない | しない |

| フラッシュ | 路肩 | 路肩 | 斜め上 | 上 | 路肩 | 路肩 |

| フラッシュの強さ | 強い | 強い | やや強い | やや強い | やや強い | 強い(赤色以外も有り) |

| 通知の早さ | 遅い | 遅い | 一週間程度 | 一週間程度 | 一週間程度 | 一週間程度 |

| 速度測定位置 | 手前10~15m | オービス手前7m | 手前10~15m | オービス手前7m | 手前10~15m | 手前10~15m |

では、まずはレーダー式オービスから説明していきましょう。

レーダー式オービス

レーダー式オービスは、道路上にレーダー照射システムを設置して、走行する車にレーダーを照射します。

そこから跳ね返る電波から速度を計測しています。

常に電波を発しているため見つけるのが簡単で、市販のレーダー探知機ですぐに検知可能です。

測定率が天候や道路状況に大きく左右されるのが特徴で、雨天時や先行車との十分な車間距離が空いていない場合は、測定ができないことが多々あります。

適正な車間距離については下記記事で詳しく解説しています。

また、レーダー1機に対して1車線しか測定できないため、車線分のレーダー式オービスを設置しなければいけないという欠点があります。

車線の数だけレーダー照射機が設置されているので、運転中に目視でも発見できるという意味では、ドライバーにとっては大きなメリットと言えます。

違反者の撮影は内蔵されたフィルムで行うため、フィルム切れで撮影に失敗することもあります。

維持管理が大変なこともあり、かつては主流だったレーダー式オービスも他機種への切り替えが行われています。

撮影の瞬間はオービスの左右どちらかに設置されている赤色のフラッシュが激しく点灯します。

ループコイル式オービス

ループコイル式オービスは、ループコイルと呼ばれる磁場を発生させる装置を路面に埋め込んでいます。

装置は合計で3つあり、6.9m間隔で埋め込まれています。

その上を車両が通行することで速度を計測し、装置の先にあるカメラで違反車両を撮影します。

ループコイル式オービスの特徴は、測定を2度行うことです。

3つのループコイルのうち、1つ目と2つ目を通過する速度を計測した後、2つ目と3つ目を通過する速度も計測します。

その2回の計測のどちらも速度超過だった場合に、ループコイルの先にあるカメラで撮影されます。

2回の計測値に大きな差があると誤測定の可能性があり、撮影が行われないといった特徴があります。

磁場を発生させるループコイルが道路に埋め込まれているため、ドライバーが目視で見つけることは難しいと言われています。

その上レーダーを照射しているわけでもないので、市販のレーダー探知機で検知するのも難しいとされています。

カメラも目立たぬよう路肩にひっそり設置されているため、気づいた時にはもう遅いといったケースもよくあります。

撮影はフィルム式カメラで行っていましたが、フィルム切れによる撮影失敗が多く、近年はデジタル式の撮影方式に切替が進んでいます。

撮影の瞬間は、道路の左右どちらかに設置されているストロボが赤色に激しく点灯します。

Hシステムオービス

現在、日本の道路において最も設置数が多いオービスがこのHシステムです。

基本の仕組みはレーダー式と同じで、道路を通行する車に対してレーダー照射を行います。

その跳ね返り電波で速度を計測するのですが、探知されにくいように照射パターンを変えているのが特徴です。

そのため市販のレーダー探知機で検知するのが難しく、レーダー式オービスの欠点をクリアしています。

ドライバーにとっては見つけるのが大変になったため、取締に一定の効果が出ているようです。

写真撮影も従来のオービスに多かったフィルム式からデジタル撮影に進化し、撮影したデータはすぐに管轄の警察に転送されるようになりました。

フィルム切れの心配がないため、光らせてしまったら確実に出頭命令が出るのも見逃せないポイントです。

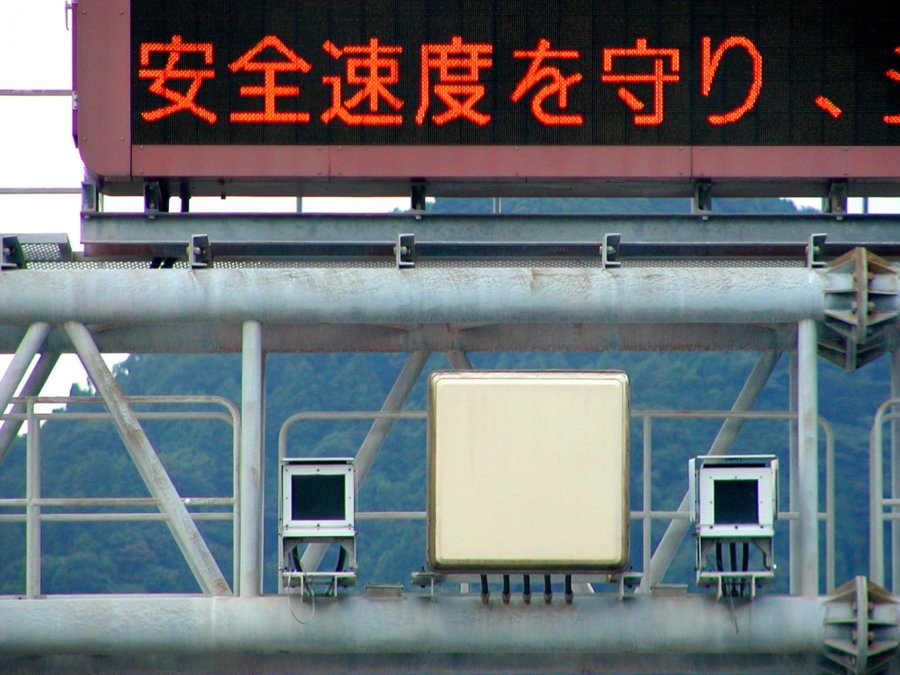

Hシステムは外観に特徴があり、車線の上部に白い正方形のアンテナが設置されています。

はんぺんに似ていることからはんぺん型のオービスとも言われています。

フラッシュも車線上部に移動されており、撮影の瞬間は頭上にある赤いフラッシュが激しく点灯します。

LHシステムオービス

日本の道路で設置数が多いものとして、LHシステムオービスも挙げられます。

LHシステムオービスとは、ループコイル式とHシステムを合体させたものです。

ループコイル式の「L」、Hシステムの「H」を取ってこの名称が付けられています。

基本の速度計測はループコイル式と同じなので、道路に磁場を発生させる装置が3つ埋め込まれています。

その装置の上を走行する車両の速度を測るところまではループコイル式と同じですが、違反車両の撮影方法が異なります。

LHシステムは、車線上部に設置してあるデジタルカメラで違反車両を撮影します。

フィルム式ではないため、Hシステム同様、違反車両のデータはすぐに管轄の警察に転送されます。

そのため、車線の上部にはカメラが設置されています。

実は、これがLHシステムオービスの最大の特徴なのです。

日本の道路には、走行する車のナンバープレートを撮影する「Nシステム」というものがあります。

Nシステムは犯罪捜査に使われるだけで、基本的に速度の取締機能は付いていません。

日常で車を運転するだけならNシステムは全く気にすることはないのですが、実はLHシステムオービスは外観がNシステムにそっくりなのです。

基本システムはループコイル式であるため、市販のレーダー探知機で検知することは難しいと言われています。

レーダー探知機が反応しないからNシステムだと思って通過すると、実はLHシステムオービスだったということがあるのです。

LHシステムオービスは、カメラの横に赤色灯が設置されています。

撮影の瞬間は、この赤色灯が激しく点灯します。

赤色灯が付いているかどうかが、Nシステムと見分ける唯一のヒントです。

移動式(車載型)オービス

ここまで紹介したオービスは、全て工事によって道路に常設されているものです。

しかし、中には小型のオービスをワンボックスカーに積んで取締をする、移動式オービスというものが存在します。

日産のキャラバンやトヨタのハイエースといったワンボックスカーの後部に、速度を計測できる装置とカメラを搭載しているのが特徴です。

レーダーを照射して道路を走る車の速度を測り、違反車両はそのままカメラで撮影するという仕組みです。

幹線道路の脇道にワンボックスカーを停車させ、警察官立会いのもと取締を行います。

移動式オービスの手前に「速度取締中」という看板を出しているのですが、目立たないように設置されていることが多く、見落としてしまうドライバーが後を絶ちません。

主な設置場所は、主要幹線道路の既に設置されているオービスの少し先です。

地元のドライバーなどが、オービスを通過した後に再加速をした瞬間を狙います。

そのため「Wオービス(ダブルオービス)」と呼ばれており、常設のオービスで取り締まれない人を検挙しています。

撮影の瞬間は、移動式オービスの車内にあるフラッシュが赤く点灯します。

新型小型オービス

2014年頃から登場し、近年話題になっているのが新型小型オービスです。

ゾーン30と呼ばれる、狭い生活道路に設置するためのオービスとして登場しました。

ゾーン30はその名の通り、制限速度を30km/hに制限しているため、狭い道での速度超過による事故を防ぐ目的があります。

制限速度を設定しても、生活道路を幹線道路への抜け道として利用する人が暴走運転をする事が多く、そうした背景から新型小型オービスが誕生したと言われています。

外観の特徴はとにかく小型なことで、車線の上部にアーチ状のレーダーを取り付けたりする必要がありません。

速度を計測するレーダー照射器と違反車両を撮影するカメラ、撮影の際に発光するフラッシュを搭載したシンプルな形状です。

新型小型オービスも速度計測はレーダーで行います。

取り付けにスペースがいらないことから、電柱や道路標識の近くに同化するように設置されています。

そのため全く気が付かないうちに撮影されていることも多いのです。

他にも、近年ではバッテリーを内蔵した独立型の小型オービスも登場しています。

本体にタイヤが付いているため自走が可能で、高速道路上に突如現れることも少なくありません。

三脚で設置するタイプで、警察官が持ち運んで移動できるほどの小型オービスもあり、近年新型オービスは着実に進化を遂げています。

どのタイプも、撮影の瞬間はフラッシュが激しく点灯します。

色は常設のオービスと違い、赤色であったり白色であったりバラバラです。

以上、ここまでが国内にあるオービス6種類の特徴と概要です。

再度まとめた表をお見せします。

| 種類 | レーダー式 | ループコイル式 | Hシステム | LHシステム | 移動式 | 新型小型オービス |

|---|---|---|---|---|---|---|

| レーダー探知機での検知 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 一部不可 | 可能 |

| GPSレーダー探知機での検知 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 2015年以降の機種で可能 |

| 測定方法 | レーダー | ループコイル | レーダー | ループコイル | レーダーまたは光電管 | レーダー |

| フィルム切れ | する | する | しない | しない | しない | しない |

| フラッシュ | 路肩 | 路肩 | 斜め上 | 上 | 路肩 | 路肩 |

| フラッシュの強さ | 強い | 強い | やや強い | やや強い | やや強い | 強い(赤色以外も有り) |

| 通知の早さ | 遅い | 遅い | 一週間程度 | 一週間程度 | 一週間程度 | 一週間程度 |

| 速度測定位置 | 手前10~15m | オービス手前7m | 手前10~15m | オービス手前7m | 手前10~15m | 手前10~15m |

オービスの種類は分かったけど、実際捕まったらどれぐらいの罰金が取られるのか気になりますよね。

オービスに捕まった!違反の点数と罰金はどれくらい?

オービスを光らせてしまったら、次に待っているのは行政処分です。

オービスを光らせてしまうということは、間違いなく30km/h以上の速度違反をしている証拠です。

気になるのはいくら払わなければいけないかということですよね。

そこで、違反の点数と支払う罰金を一覧表にしてまとめました。

一般道の場合の違反点数と罰金金額

| 超過速度 | 点数 | 罰金 | 免停期間 |

|---|---|---|---|

| 30~50km/h未満 | 6点 | 6~10万円 | 30日 |

| 50km/h以上 | 12点 | 6~10万円 | 90日 |

高速道路の場合の違反点数と罰金金額

| 超過速度 | 点数 | 罰金 | 免停期間 |

|---|---|---|---|

| 40~50km/h未満 | 6点 | 10万円以下 | 30日 |

| 50km/h以上 | 12点 | 10万円以下 | 90日 |

一覧表を見て分かる通り、オービスが光ったら受ける処分というのは、一般道と高速道で条件が変わります。

基本的に、オービスを光らせる速度というのは赤切符の対象となり、必ず6点以上の処分となります。

赤切符というのは刑事罰の対象となり、簡易裁判が行われた後に前科が付くのが特徴です。

青切符の時に支払うのは「反則金」であり、それを支払うことで刑事罰を免除されます。

赤切符の時に支払うのは「罰金」であり、それを支払っても刑事罰を免れることはありません。

一般道でオービスを光らせた時は、

- 超過速度が30~50km/hの場合は、免停が30日となります。

- 50km/h以上の場合は免停期間が90日

となります。

どちらの場合も罰金の額は6~10万円の間となり、簡易裁判で決定します。

大よその罰金は、6〜7万円が相場と言われています。

高速道でオービスを光らせた時は、

- 超過速度が40〜50km/h未満の場合は免停30日

- 50km/h以上の場合は90日

となります。

罰金はどちらも10万円以下となっており、こちらも簡易裁判によって額が決定します。

大よその罰金は6〜8万円が相場と言われています。

このことから分かるように、オービスを光らせてしまったら、相応の行政処分が下されます。

しかし、毎日車を使う人にとって免停はなんとしても避けたいことです。

警察もある程度事情を理解してくれているため、いくつかの条件をクリアすることで刑事罰を軽減する措置を取っています。

そこで、次の章では実際にオービスを光らせてしまってからの流れと、罰を軽くする方法を紹介していきます。

オービスで光った!その後はどういう流れになる?

近年のオービスは非常に高性能になっています。

天候や道路状況に左右されることも少なくなり、写真の画質も鮮明になっています。

高性能なデジタル撮影が可能になってから、フィルムが切れる心配もありません。

つまり、オービスが光ったら間違いなく何からの通知が来ます。

最悪の場合、裁判沙汰や免停といったこともあるので、ここでオービスが光ってからの流れを知っておきましょう。

オービスが光ってからの簡単な流れ5ステップ

オービスが光ったら免停は確実です。

警察による処分と簡易裁判所による処分を受けることになり、前科が付くことになります。

まずは警察の事情聴取から始まり、その後簡易裁判が行われます。

罰金を支払ったら免停期間が決定し、それを短縮するために講習を受けます。

まず最初に箇条書きで流れをカンタンに説明します。

オービスが光ってからの流れ5つ

- 流れ1.自宅に出頭通知書が届く

- 流れ2.警察署に出頭する

- 流れ3.裁判所から出廷通知が届く

- 流れ4.裁判所へ出廷する

- 流れ5.停止処分者講習を受ける

ここからは、オービスを光らせてしまったらどうなるのかを詳しく解説しています。

1.自宅に出頭通知書が届く

オービスを光らせてから、早ければ3日、遅くとも1ヶ月以内に交通警察から出頭通知書が届きます。

デジタル撮影を行っているHシステムやLHシステムは出頭通知書が届くまでが早く、フィルム撮影を行っているループコイル式やレーダー式は出頭通知書が届くまで時間がかかります。

出頭通知書は撮影されたオービスが設置されている都道府県の警察署へ出頭するよう記載されています。

旅先等で光らせてしまったら、その地の警察署へ行くことになります。

今後一切異議申し立てを行わない事を条件に、出頭先を最寄りの警察署へ変更してもらうことが可能です。

同様に、出頭日に関しても都合の良い日に変更してもらえます。

出頭の際には、以下の4点が必要です。

- 出頭通知書

- 運転免許証

- 車検証

- 印鑑(シャチハタを除く)

出頭通知書に書かれている内容

この通知書が届いた段階では、まだ罪は確定していません。

出頭通知書には、「先日の速度違反に関して、当時その車を運転していた人に事情を聞きたい」という旨が記載されています。

これは、運転手は必ずしも車の所有者ではないからです。

出頭通知書が届くのはあくまで速度違反をした車の所有者の元であり、速度違反をした人が別にいる場合はその人が出頭する必要があるのです。

出頭通知書を無視するとどうなる?

出頭通知書は普通郵便で届きます。

そのため読まずに捨ててしまう人や、そもそも気づかない人もいるくらいです。

出頭通知書には、出頭拒否が続けば逮捕することもあると記載されています。

実際、出頭拒否をし続け悪質な違反を繰り返している人が逮捕された事例もあります。

ネット上でも「無視したら逃げ切れた」「通知が来なくなった」という口コミを目にします。

確かに1通目の出頭通知書は気づかない等の理由もあり、無視したとしてもしばらくした後に2通目が届くだけです。

それでも無視していると電話がかかってくることもあるようです。

自宅に警察が来ることはありませんが、警察が悪質と判断すれば逮捕もあり得ることなので、出頭通知書が届いたら素直に出頭するのが良いでしょう。

2.警察署に出頭する

出頭通知書に従って指定された警察署へ出頭すると、事実確認のための事情聴取が行われます。

ちなみに、この出頭の際は車で行っても問題ありません。

受付で出頭通知書を提出して事情を話すと、担当警察官が現れて取調室へ連れて行かれます。

取調室では、オービスの撮影データを見せられて全て事実かどうか確認されます。

オービスの撮影データは、速度違反をした場所とその時の速度、車種とナンバープレートの写真が印刷されています。

運転手の顔もハッキリ写っているため、基本的に事実を否認するのは難しいです。

取り調べは、しっかり自分が被疑者として執り行われますので、調書の作成があります。

嘘をつくと偽証罪に問われることもあるので、聞かれたことに関しては話せる範囲で正直に答えましょう。

基本的には事実確認だけが行われますが、同乗者のことやその道を通って何をしたのかというプライベートな質問がされる場合があります。

仮にそれらの質問がされても、自分にとって都合が悪いことであれば答える必要はありません。

罰金の支払いはまだ無く、ここではあくまで「速度違反をしたのは自分である」という事実を認めるだけです。

3.裁判所から出廷通知が届く

警察署への出頭から数日〜1ヶ月程度で、次は裁判所から出廷通知書が届きます。

出廷通知書には略式裁判によって罰金を決める旨が記載されており、日時や場所が指定されています。

基本的に住んでいる地域の管轄の簡易裁判所が指定されます。

持参するものは

- 印鑑

- 免許証

- 出廷通知書

の3点ですが、同時に現金も持ってくるよう指示がある場合があります。

オービスによる速度違反の場合、罰金はどんなに高くても10万円以下なので、現金10万円を持っていけば足ります。

すぐに用意できない場合は後日納付することも可能です。

裁判所から指定された日時が都合悪ければ、電話をすれば変更してもらえます。

4.裁判所へ出廷する

裁判所に出廷する際はできれば公共交通機関を使いましょう。

裁判所の罰金刑は「刑事処分」に該当します。

免停や免許取り消しは「行政処分」に該当するため、裁判所では免許を没収されることはありません。

しかし、この2つの処分は同時進行しているため、どのタイミングで免許を没収されるか人それぞれ異なります。

裁判所の出廷通知書が先に届いている人は免許がまだあるため、車で行くことも可能です。

しかし、先に行政処分を受けている人は既に免許がありません。

こうした違いがあるため、念のため公共交通機関を使って出廷するのが無難と言えます。

裁判所での流れは以下の通りです。

4-1.警察で事実確認をされる

裁判所の中に、警察の受付があります。

ここでは先日取られた調書を基に、内容に間違いがないか確認がされます。

内容に問題がなければ、略式裁判に同意する書類に署名と捺印をします。

4-2.検察で事実確認をされる

次は検察の受付に向かい、そこで検察官による事実確認が行われます。

警察の調書を見ながら、書いてあることが全て事実かどうかを確認されます。

警察の聴取に不備がなかったことを確認するための事情聴取なので、警察署でされた質問を再びされる場合があります。

ここでの内容を基に罰金の額が決定するので、質問には誠実に答えましょう。

反省を述べる時間が与えられることもあるので、出来る限り反省している態度で臨みましょう。

4-3.略式裁判

これらの手続きが終わると、いよいよ略式裁判です。

今日略式裁判に行ってきた笑

(38kオーバーで捕まって^^;)

初めてだったからよくわからなかったけどこれだけの出費だけで済んだww

てっきりまだたかいかと思ったw pic.twitter.com/Vth6FTQQfs— 松原@スカイライン (@altezza6682) July 19, 2018

テレビドラマのような裁判では無く、裁判官が罰金の額を決めている間、待合室で待っているだけです。

空いている時には10分程度で判決が出ますが、混んでいると1時間程度待たされることもあるようです。

名前を呼ばれたら受付に出向き、名前と生年月日を答えます。

その後判決結果が書かれた紙と、罰金額が記載された赤切符が渡されます。

現金を持ってきている人は、裁判所で罰金を支払うことができます。

もらった赤切符を受付に持っていき、記載された額の罰金を支払います。

これで刑事処分は全て終了となります。

(補足)未成年の場合は処分内容が違う

裁判所へ出頭しなければいけないのは20歳以上の人に限られます。

16歳〜19歳の未成年の場合、警察署で事情聴取を受ける所までは同じですが、裁判所ではなく家庭裁判所から出廷通知が届きます。

指定された日時に親と一緒に行き、保護観察処分となります。

罰金は支払わなくて良いのですが、月に二回の面談があります。

また、交通ルールを学ぶ授業に出席したり、レポートを提出しなければいけません。

保護観察期間は家庭裁判所に出廷した際に決まります。

そして、免許取得から1年が経っていない人の場合は、初心運転者講習を受けなければいけません。

これらを全て行う代わりに罰金が免除されるということです。

5.停止処分者講習を受ける

オービスを光らせてしまったら、免停は確実です。

違反速度によって、30日または90日の免許停止処分が下されます。

しかし、停止処分者講習を受けると免停期間を短縮することができるのです。

違反をしてから2週間〜1ヶ月程度で、公安委員会から封書が届きます。

その中に「運転免許停止処分書」というものが入っており、何日から免許が停止されるという内容が記されています。

免停日は、ここに書いてある免許が停止される日のことを指します。

この運転免許停止処分書を受け取った日から、免許センターで停止処分者講習を受けることができます。

ただし、停止処分者講習は強制ではありません。

免停期間を短縮しなくてもいい人は特に受ける必要のない講習です。

停止処分者講習の流れは以下の通りです。

5-1.免許センターに行く

この講習が受けられるのは平日のみです。

事前に予約をして、指定された日時に免許センターへ行きましょう。

この日は、絶対に車で行かないようにしましょう。

どれだけ免停期間が短縮されても、この講習を受けている日は免停期間中です。

免許センターから車に乗って帰ると違反なので、絶対に公共交通機関を利用しましょう。

5-2.お金を払い講習を受ける

受験料は、30日免停の人は13,200円です。

90日免停の人は26,400円で、免許センターの受付で支払います。

講習は30日免停の人は1日(6時間)で終了します。

90日免停の人は2日(12時間)の講習を受ける必要があるので、平日に2日間会社を休むことになります。

講習のスタートは運転適性で、続いて教本を使った座学があります。

この時に居眠りなどをすると、免停期間が短縮されないので注意しましょう。

その後運転シミュレーターを使った教習があり、テストコースで実車を使った運転指導があります。

それらが全て完了すると、最後に筆記試験があります。

5-3.成績に応じて免停短縮期間が決まる

筆記試験はその結果が重要です。

内容は教本を使った座学で教わることがほとんどで、あまり難しいものではありません。

ヒントをもらうことができるのでほぼ全員が一発合格できるとあります。

この40問のテストは40点満点で、成績が「優・良・可」の3段階で分けられます。

優は36点以上、良は30〜35点、可は21〜29点です。

20点以下は不合格となります。

テスト結果と短縮される日数は以下の表の通りです。

| 免停期間 | 優 | 良 | 可 |

|---|---|---|---|

| 30日免停 | 29日短縮 | 25日短縮 | 20日短縮 |

| 90日免停 | 45日短縮 | 40日短縮 | 35日短縮 |

この表から分かる通り、30日免停の人はテストの結果が「優」だと、免停期間が29日短縮されます。

つまり、停止処分者講習を受けている日だけ車に乗れず、日付が変わった瞬間から車に乗ることができるのです。

この場合、講習が終わった時に免許証を受け取ることができますが、その日に乗ると無免許運転として検挙されるので注意しましょう。

ところで中には通知書が届かない人がいます。

一体、その場合はどうすればいいのでしょうか?

オービスを光らせたのに通知書が届かない?よくある5つのケース

ネットでオービスについて調べていると、まれに通知書が届かなかったという人を見かけます。

これは、スピード違反をしたのに罪に問われないということなのでしょうか?

淡い期待を抱いてしまいますが、オービスを光らせてしまったらほぼ確実に通知書が届くと考えておきましょう。

オービスに撮影される速度というのは、スピード違反の中でも悪質と言われる速度です。

警察は何としてでも通知書を送ります。

そのため、基本的には罪を免れることはないでしょう。

通知を送るのが遅れているだけであることが考えられるので、出頭通知書が来るのを気長に待つしかありません。

しかし、いくつかの条件が重なると運良く免れることがあります。

ここでは、通知が来ないよくある5つのケースをまとめました。

通知書がこないよくある5つのケース

- ケース1.顔やナンバーがハッキリ写っていないケース

- ケース2.オービスのフィルムが切れていたケース

- ケース3.免許証や車検証の住所が変わっているケース

- ケース4.レンタカーなどで人の特定に時間がかかっているケース

- ケース5.手続きに時間がかかっているケース

ケース1.顔やナンバーがハッキリ写っていないケース

オービスは無人で取締をしているため、証拠能力が重要です。

撮影データの中でも重要なのが「運転手の顔と車のナンバープレート」です。

これらがハッキリ写っていないと、警察も検挙を諦めることがあります。

具体的には、写真撮影が困難なほどの悪天候であったり、たまたまドライバーが下を見ていたというケースが考えられます。

ナンバープレートが撮影できないと、同じ車種の別人と言われればその時点で警察も諦めるしかありません。

顔が写っていない場合も別人と言われれば反論できません。

こうした場合には出頭通知書は来ないでしょう。

ケース2.オービスのフィルムが切れていたケース

古いレーダー式オービスやループコイル式オービスは、写真の撮影をフィルムで行っていることがあります。

フィルムは36枚撮りのため、まれにフィルム切れで撮影ができていないことがあります。

フィルムは警察が定期的に交換をしていますが、これが間に合わない時があるのです。

中には、交換を諦めてフィルムが入っていないダミーのオービスも存在します。

こうしたオービスも、速度の計測とフラッシュ点滅はするので、光らせてしまったけど通知が届かないという事態が発生します。

ケース3.免許証や車検証の住所が変わっているケース

免許証や車検証の住所を変えずに車に乗っていると、通知が来ないといったケースもあります。

オービスに撮影されると、警察はその写真のナンバープレートから所有者を割り出します。

ナンバープレートから調べると、当然車検証の住所と所有者の氏名が出てきます。

その住所に出頭通知書を送付するのですが、引越しをしていると通知が正しく郵送されません。

何度か引越しをしていたりすると、余計に郵送事故が起こりやすくなります。

しかし、出頭通知書が正しく郵送されなければ、警察は犯罪捜査のためとして役所に情報開示を要求します。

こうして得た最新の住所に改めて通知を送ることもあります。

ケース4.レンタカーなどで人の特定に時間がかかっているケース

先にお伝えした通り、警察はオービスの撮影データに写っている、違反車両のナンバープレートから所有者を割り出します。

そのため、レンタカーやカーシェアリングなどで違反をすると、運転している人の特定に時間がかかります。

特にレンタカーは、所有者がレンタカー会社になっているため、警察は一旦レンタカー会社に問い合わせします。

その後レンタカー会社が貸し出し履歴を調べて、運転していた人に警察に出頭するよう電話または郵送物でお知らせします。

最初にレンタカー会社からお知らせが来るので、無視していいと考える人もいますが、この通知を無視しているとレンタカー会社は個人情報を警察に提出します。

その後警察から出頭通知書が届くので、自家用車でオービスを光らせてしまったケースよりも時間がかかるのです。

警察から要請があれば個人情報を渡すことがあるということは、レンタカーを借りる際に署名させられる契約書に記載があります。

ケース5.手続きに時間がかかっている

交通違反は毎日全国で起きています。

そのため、警察が手続きに時間がかかっている可能性も考えられます。

フィルム撮影を行っているオービスであれば、撮影データの回収をしなければいけないので、より時間がかかります。

そこから写真データを解析して、所有者の割り出しという流れになるので、警察署が別の事故や事件で忙しければ対応が後回しになることがあります。

通常、出頭通知書は数週間〜1ヶ月程度で届きますが、3ヶ月かかったという例も報告されています。

また、1年以上経過してから通知が届いたという話もありますので、気を抜くことができません。

オービスを光らせてしまった時に時効は3年なので、少なくとも「光ったかも」と思ってから3年は通知が来る可能性があるということです。

もうオービスに引っかからない!オービス対策

オービスに引っかからないための対策は2つしかありません。

1つは「そもそも速度違反をしないこと」、もう1つは「写真に写らないようにすること」です。

もちろん速度違反をしないことが重要ですが、オービスに写りにくくすることはできるのでしょうか?

ナンバープレートを隠すのは違反になる

まず絶対に覚えておきたいのが、絶対にナンバープレートを隠す行為をしてはいけないということです。

オービス対策として、一時期ナンバープレートに被せるカバーが数多く販売されていました。

しかし、2016年に法律が改正され、ナンバープレートに何かを被せることは全て違法となりました。

そのため、オービス対策としてカバーを付けていればその時点でパトカーに止められます。

フロントナンバーを取り外してしまう人もいますが、これも違反となります。

フロントナンバーはわかりやすい場所に固定することが定められているので、取り外すのは絶対にやめましょう。

顔を隠すとどうなる?

ナンバープレートを隠すのが違法なら、オービスの撮影の瞬間に顔を隠すとどうなるのでしょうか?

実は、過去に被り物をしてオービス撮影に挑んだ人が逮捕されたという事例があります。

警察は、悪意があると判断した時には、何が何でも検挙をしようとあらゆる捜査を行います。

撮影データから個人を特定できる情報がないかを徹底的に調べ、聞き取り調査なども行います。

こうした手がかかりを基に検挙に踏み切ることもあり、顔を隠すのはリスクが高い行為ということが分かります。

被り物はもちろん、撮影の瞬間に手で顔を隠すといった行為も同様の捜査が行われます。

最新のオービスは300km/hでも撮影可能

よく「スピードを出しすぎていれば撮影できない」という噂を耳にしますが、最新のオービスは性能がどんどん向上しています。

現在設置が進んでいる最新オービスは、300km/hで走行する車を綺麗に撮影することが可能です。

日本の道路で300km/h以上出すことは不可能であるため、どんなにスピードを出していても絶対に撮影されてしまうのです。

また、現在はフィルム撮影を行うオービスも減ってきているため、オービスが光った時は間違いなく撮影されていると考えて良いでしょう。

オービスに引っかからない3つの対策

オービス対策として一番有効なのは、そもそも撮影されないことです。

写真さえ撮られなければ余計な心配をする必要もありません。

最近はオービス対策グッズも進化していて、対策アプリも登場しています。

知らない土地でも、これさえあればオービスを光らせる確率はかなり低くなるでしょう。

そこで、ここではオービス対策として有効な方法を全て公開します。

対策1.設置場所を把握しておく

まず一番基本の方法は、オービスの場所を覚えてしまうことです。

通勤で使う道や日頃通る道であれば、オービスの場所を覚えるのはそう難しい話ではありません。

しかし、問題なのは旅行先や出先のオービス設置場所です。

そこで使いたいのが全国のオービス設置場所をまとめているサイトです。

その中でも特におすすめなのが「オービスガイド」というサイトです。

オービスガイドの概要

このサイトは、サイト運営者による現地調査結果に基いて、全国のオービス情報がまとめられています。

掲示板には全国の利用者から最新の情報が提供され、活発に情報交換が行われています。

そのため常に最新のオービス情報が得られます。

都道府県別に設置オービスの情報がまとめられており、詳細な設置場所や実際の通過映像も提供されています。

旅行前にこのサイトで予習をすれば、間違いなくオービスの対策は完璧にできるでしょう。

対策2.オービス対策アプリを利用する

事前に地図で情報を調べるのが面倒な人には、スマホアプリがおすすめです。

GPS内蔵型のスマホなら、オービスが近くなると警告を発してくれます。

これなら突然の外出でも安心です。

オービス対策アプリで重要なのは、マップと連動していることと情報量の多さです。

現在、あらゆる会社からオービス対策アプリが出ていますが、一番オススメなのは前述した「オービスガイド」が出しているアプリです。

基本機能は無料で使え、マップと連動しているのでオービス通過前にお知らせしてくれます。

トンネル内や山間部など、スマホの電波が届きにくい場所では、事前にオービスの設置場所を教えておいてくれます。

アップデートで常に最新の情報に更新することができ、いつでも安心して使えます。

360円で有料版にアップグレードすれば、全国のネズミ捕り情報や検問エリアもお知らせしてくれます。

自分が通過した場所に設置されていたオービスを後からまとめてみることができ、そのオービスの下を何キロで通過したかという記録も確認できます。

これなら、自分が速度違反をしていない証拠にもなり、あとで「光ったかも?」と心配になった時も安心です。

オービスガイドのスマホアプリは、iPhone版/Android版の両方がリリースされています。

対策3.レーダー探知機を付ける

オービス対策アプリは360円で買うことができるので、初期投資も少なくておすすめです。

一度試してみて、それでも機能に不満があった時に導入したいのがレーダー探知機です。

レーダー探知機は、オービスが発しているレーダーを受信してお知らせしてくれるものです。

その他にも、警察無線を受信すると近くにパトカーがいることも教えてくれます。

表面上としてはドライバーに安全運転を促す機械ですが、実際は取締対策として使われています。

安全運転を促す装置なので、設置は当然違法ではありません。

最近のレーダー探知機はGPSを内蔵しており、全国のオービス設置場所が登録されています。

マップと連動しており、ドライバーがオービス付近を通過する際に警告してくれます。

レーダーを受信するだけのシンプルなものなら5,000円程度で購入でき、GPSを内蔵するハイスペックモデルは3万円ほどします。

メリットはスマホアプリと違って、トンネル内や山間部でも使えることです。

デメリットは定期的に手動のデータ更新が必要なことで、そのまま使っているとオービス設置場所のデータがどんどん古くなっていきます。

データの更新はSDカード等を利用して行い、更新のための費用は年間5,000円ほどかかります。

ただ、一言にレーダー探知機といってもさまざまのメーカーから出ています。

筆者が厳選してオススメを3つ紹介します。

オススメのレーダー探知機

どのレーダー探知機がいいのかわからない人のために、ここでオススメのレーダー探知機を2つ紹介します。

オススメ1.COMTEC ZDR【値段:5万円程度】

2022年に発売された、COMTECのハイスペックモデルです。

対角168度の広角レンズを採用しており、車両前方左右の広範囲で記録することができます。

駐車場の当て逃げなども記録できる駐車監視システムもオプションで付けることが可能。最大24時間も録画可能です。

運転支援機能も7つ揃えており、衝突防止のアラームもついています。

①後続車接近お知らせ機能

後方から接近する車両を検知し、アラームでお知らせします。

また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。②先行車接近継続お知らせ機能

自車の前方車両への継続した接近を検知し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。

③先行車発進お知らせ機能

先行車の発進を検出しお知らします

④先行車接近お知らせ機能

先行車への接近を検出しお知らせします

⑤前方信号お知らせ機能

前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします

⑥ドライブサポート機能

急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします

⑦車速アラーム機能

設定車速を超えた場合にお知らせします

※出典:comtec公式サイトより

オススメ2.YUPITERU GS503【値段:35,000円程度】

2023年に発売された、YUPITERUの最新ハイスペックモデル。

業界初の新レーダー派の移動オービスMSSSにも対応している唯一のモデルです。

地図データも2022年のものを収録しており、幅広いレーダーを感知してくれます。

まとめ

オービスといってもその種類は色々あります。

ここでオービスに関する絶対に覚えておきたいポイントを箇条書きでまとめて紹介します。

- オービスはレーダー式とループコイル式が主流

- 光らせると1ヶ月程度で出頭通知書が届く

- オービスは光らせたら免停確実

- 罰金は10万円以下

- 免停期間は最大90日

- 行政処分と刑事処分を受ける

- ナンバーを隠すのは違法

- レーダー探知機は合法

オービスは光ると激しいフラッシュが点灯するので確実に分かります。

光ったかも程度の場合は、Nシステムなどの可能性があります。

確実に光らせたら処分を免れることは難しく、免停は確実であると覚えておきましょう。

そうならないためにも、スマホアプリやレーダー探知機を導入して、そもそもオービスに引っかからないように対策をすることが大切です。